TOPICS

特集

焚き火や、薪ストーブの火つけに大活躍する「文化たきつけ」を、知っていますか?

灯油を染み込ませた着火剤で、マッチ1本で手軽に火が起こせて、キャンプやBBQにも重宝します。

使っている人も多いのでは?

全国的に知名度の高い文化たきつけですが、

じつはノースイーグル誕生の地、北海道札幌にある丸実 富士屋さんの工場で作られています。

「ぶんたき」と呼ばれ、道民に愛されています。

この商品を広めたく、ノースイーグルはブンタキカンとブンタキバッグを考案。

丸実 富士屋さんにご快諾いただき、商品化できました。

さらに今回、ご厚意に甘えて、とくべつに工場見学・取材を敢行!

とってもシンプルで、使いやすく、長く愛される文化たきつけ工場の秘密に迫ります。

まずは、なかなか見られない製造工程がこちら!

工程① 材料をカット

3×6板(さぶろくばん:だいたい一畳の大きさ)の材料を、製品サイズに切り分ける。

材料の板は床材メーカーに特注している。

重ねてあると食パンみたい!

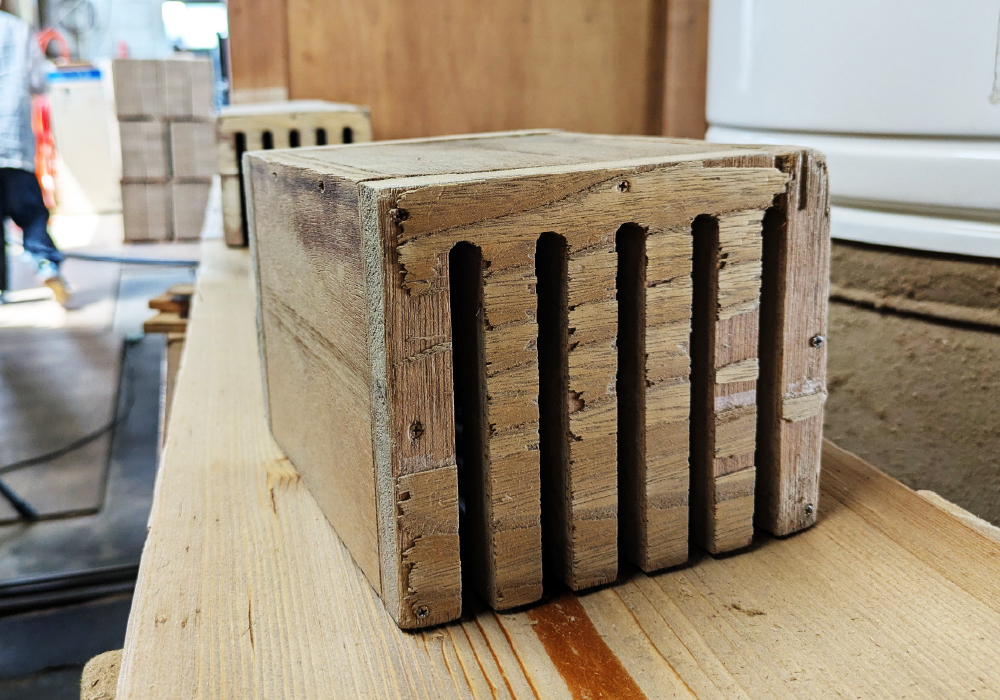

工程② 切れ目を入れる

特製のジグを使い、5本の切れ目を入れる。

手で適量を機械に押し込むので、絶妙な力加減とリズムがいる。

こちらが特製ジグ!

工程③ たっぷり灯油につける

おでん屋さんのような仕切りつきのバットに、灯油を流し入れ、板を入れて染み込ませる。

灯油の吸収は早く、バットに残らない!

ムラがあっても徐々に浸透していく

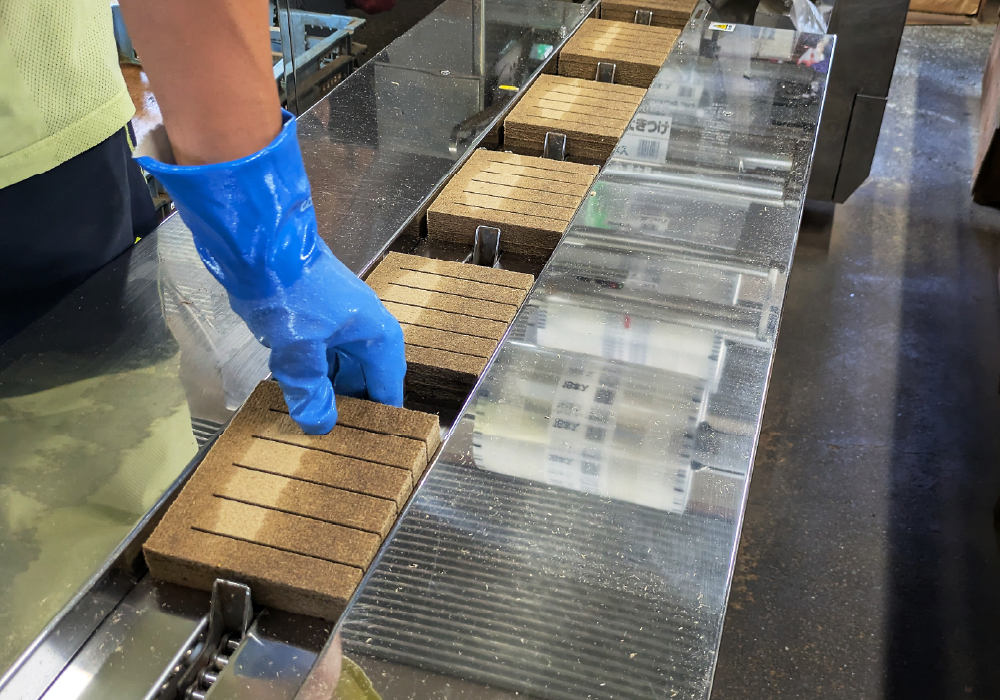

工程④ パッケージ

板を3枚ずつ並べ、ラインに流すと、自動でフィルムが巻かれる。

おなじみの文化たきつけのできあがり!

丸実 富士屋商店の中山さんにお話を聞きました!

−有限会社 丸実 富士屋商店の歴史を教えてください。

北海道札幌で1957年創業、1967年設立です。創業以来、文化たきつけの製造販売をしています。

丸実の「実」の字は創業者の名前から取っています。

−文化たきつけの名前の由来はなんですか?

創業当時、文化鍋とか、文化シャッターなど、その時代の最先端のものには「文化」をつけることが流行していたからではないかと思います。

−文化たきつけはどのように生まれたのですか?

創業者である祖父が、もともとは石炭ストーブや薪ストーブ用に作りました。

当時の北海道では、厳しい冬の暖房に石炭ストーブと薪ストーブが主流だったようですね。そこで日常的に、便利に使える着火剤として考案しました。

今では、キャンプやBBQなど、レジャーで使ってもらうことが増え、冬より夏の需要が多くなりました。おかげさまで、販売数は年々右肩上がりに増えています。

北海道の冬の暮らしを支えてきた文化たきつけ。

昔ながらの使いやすさにこだわり、この商品ひとすじで製造されています。

工場見学からは、手作業の工程が多く、ていねいに作られていることがわかりました。

丸実 富士屋商店さん、中山さん、取材にご協力いただきありがとうございました!

火つきが良く、たくさん入っている文化たきつけはコスパ良し!

だからこそ一度で使いきれず、残ることも…

そこで、ブンタキカン・ブンタキバッグの出番です。

ブンタキカン ¥880(税込)

文化たきつけ保管用のブリキカン。メイドインジャパンのきれいな四角缶で、こまごましたキャンプ用品を整理したり、おうちで小物入れにするのもおすすめ。

ブンタキカン NE40009 商品ページ

ブンタキバッグ ¥550(税込)

文化たきつけ保管用のジッパーつきバッグ。中身に合わせてトップをロールダウンすればコンパクトに。マッチやライターを一緒に入れるのも便利。

ブンタキバッグ NE40010 商品ページ

どちらもインナーバッグつき!

使い方は、使いかけの文化たきつけを入れたら、口元をロールダウンし、お手持ちの輪ゴムで止める。そのあとカンやバッグへ入れる。インナーとして使うことで、さらに匂いもれや乾燥、湿気を防ぐ。

みなさんも文化たきつけを使って、BBQや焚き火を楽しんでくださいね。

【解説】文化たきつけ

木材繊維に灯油を染み込ませた着火剤。1パック18個入り。6片に割れるブロックが3枚入っている。必要な分をその都度割って使え、継ぎ足しやすいのも魅力。

サイズ:約130×30×150mm 重量:約270g(当社調べ)